2020년 11월 02일 이전 블로그에서 작성된 글입니다.

정부 과제에 대해 알고 있는 사람들은 한 번이라도 정부 과제를 경험해보기를 원한다. 수천, 수억의 연구지원금을 받아 인건비와 제품 개발비를 충당할 수도 있고, 심지어 초기 기업에는 정부과제를 진행한다는 것 자체가 하나의 능력처럼 보이기 때문이다.

하지만 한 두번 정부 과제를 경험하면서 느끼는 것은 정부과제가 생각보다 까다롭다는 것이다. 지원금을 받기는 하지만 내 마음대로 쓸 수가 없다. 인건비나 제품 개발에 사용하면서 준비해야 되는 서류나 영수증 처리는 귀찮기만 하다. 더군다나 성과지표로 내세운 목표를 달성하지 못해 페널티를 먹을까봐 걱정이 되기까지 한다.

과제의 준비부터 마무리까지, 톱니바퀴가 맞물리듯 굴러가지 않으면 오히려 회사에 피해가 될수도 있겠다는 것이다.

하지만 그 어떤 것도 경험이 쌓이면 익숙해지지 않을 수 없다.

한두 번을 넘어 수차례의 과제를 경험하게 되면, 별로 어려운 일은 없다. 다만 귀찮은 일들만 있을 뿐이다.

어려웠던 부분은 경험에 힘입어 고작 귀찮은 일이 되고, 다양한 과제들 속에서 필요로 하는 것들을 쉽게 얻을 수 있다.

정부 과제를 여럿 경험해 본 사람들이 알고 있듯이, 과제를 통해 지원받는 연구비들은 생각보다 사용하기가 쉽지 않다. 볼펜 한 자루만 사더라도, 할 일이 한두 가지가 아니다. 인건비나 장비를 구입하는 비용의 경우에는 사용 자체에 제약이 많기도 하다. 물론 많은 과제를 통해 과제 시스템을 이해하고, 거기에서 발전해 요령이 생기면 과제비를 관리하기 위해 들이는 노력이 줄어드는 것은 당연한 일이다.

거기에서부터 비롯한 말일 것이다. “나랏돈은 눈먼 돈이다.”라거나, “먼저 줍는 게 임자”라는 표현이 말이다. 상황에 따라 맞기도 하다. 하지만 또 틀리기도 한 말이다.

작년 이맘때쯤 한 의료기기 업체와 과제를 준비하면서 업체 대표로부터 이런 소리를 들은 적이 있다.

“부산 지역에 잘 아는 업체 대표님이 작년부터 올해까지 국가과제비로 120억이나 받았다는 데 우리는 그런거 안되나요?”

창업 2년차인 이 업체의 대표는 나와 함께 구매조건부 과제를 준비중이었다. 아마 정부지원금 4억짜리의 과제를 준비하면서도 전에 들었던 ‘120억’이라는 단어가 계속 머릿속에 남아있었나 보다.

“회사가 꽤 큰가보죠? 조선쪽이나 자동차쪽 사업인가요?”

“아니, 그곳도 의료기기 업체인데요. 30명 정도 규모였는데, 과제로 돈을 받아서 직원도 50명까지 늘렸더라구요.”

대표의 대답에 나는 의아해하면서 물어봤다.

“120억짜리 과제요? 부산에 있는 의료기기 업체가요? 혹시 부산에 아는 정치인이라도 있대요?”

“그건 아닌 거 같고, 아이템이 좋아서 과제가 잘 되었다던데요..”

대표는 부러움을 숨기지 않은 채 계속 그 업체에 대한 얘기를 꺼냈다. 물론 하던 일에 집중을 하지 못하는 것은 덤이였다.

우리나라에는 수많은 정부 과제가 있다. 종류도 지원금도, 그리고 과제의 목적도 다양하다. 하지만 하고 싶다고 모든 것을 다 할 수 있는 것은 아니다. 고려해야 할 것도 많다. 이 경우에 내가 고려한 것은 두 가지였다.

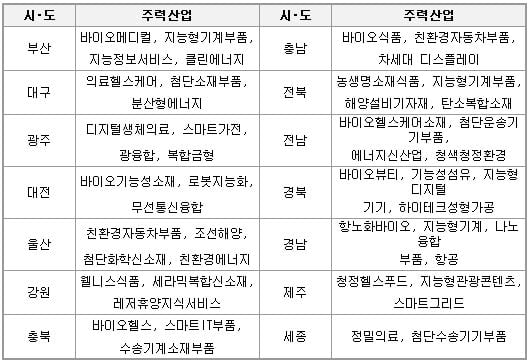

첫 번째로, 지역마다 주력으로 투자하는 산업의 종류가 다르다는 것이다. 요즘에는 의료기기 분야가 고부가가치 산업으로 여러 시/도에서 투자하려는 경향이 있지만, 여전히 그 규모는 확연히 차이가 난다.

예를 들면 강원도와 같은 곳에서는 의료기기를 주력산업으로 지목하고 잦은 과제를 통해 수많은 지원금을 투자한다. 반면에 대표가 물어보았던 부산에서는 의료기기보다는 선박이나 자동차 쪽에 큰 금액을 투자하는 경향이 컸다. 주력산업표에 ‘바이오메디칼’을 주력산업으로 선정했다지만, 사실상 지원할 만한 과제의 수 자체가 강원도와는 큰 차이가 있다.

두 번째로, 과제의 목적이나 자격을 떠나서 지원금 규모에 따라 일정한 룰이라는 게 있다는 것이다. 가령 5억 이하 규모의 과제들, 특히 중기청 과제의 경우에는 이번에서와 같이 창업초기의 소규모 업체가 도전하기에 좋은 과제라는 것이다.

반면에 10억대 과제의 경우에는 준비가 철저해야할 뿐만 아니라, 과제 진행 경험도 필요하다. 인적 자원에서도 공격을 받지 않을 정도로 충분해야 한다. 정부 입장에서도 검증되지 않은 업체에 큰돈을 함부로 주는 모험을 하지는 못하는 것이다.

10억을 넘어서 20억이나 50억, 혹은 100억대의 과제. 이것들은 회사의 능력으로만 하는 것이 아니다. 정치를 통해서 상호간의 이해관계가 맞아야만 손에 닿을 수 있는 부분이다. 지원 액수가 커지면 커질수록 더욱 그렇다. 능력과 아이템만 좋아서는 도저히 접근할 수 없는 부분이라는 것이다.

과제를 많이 경험해보지 못한 사람들을 만났을 때, 과제를 바라보는 시선은 보통 이러했다. 누군가는 정부 과제를 통해 공돈이 생기고 회사도 키웠는데, 나는 그렇게 할 수 없을까? 더 큰 지원을 받을 수는 없을까?

정부과제의 예산과 더불어 과제 수 자체도 매년 늘어나고 있다. 도전해보면 쉽게 잡을 수 있는 기회를, 그냥 흘려보내면 손해가 아닐까?

이 때 같이 과제를 준비했던 대표도 그러한 생각에서 정부 과제에 도전을 해보려는 것이었다. 하지만 과제 신청서를 제출하기까지, 생각보다 준비해야 할 것이 많다는 데에 혀를 내두르던 대표의 모습이 기억에 생생하다.

많은 수의 과제를 경험하면서 만들게 된 몇 가지의 틀이 있다. 경험으로 이루어진 이 틀은 정부 과제를 신청하고 진행하는 데 있어 내게 많은 도움이 되고 있다. 하지만 나 역시 이를 처음 겪을 때는 미지에 대한 두려움이 있었다. 이 일을 하면서 만난 여러 사람들을 통해 내가 처음에 가졌던 것과 같은 어려움 혹은 두려움을 가지고 있다는 것을 알게 되었다.

누군가에게 쉬운 일이 모두에게 쉬울 수 없다는 것은 당연하다.

하지만 무슨 일이던지, 경험이라는 것은 누구에게나 공평하게 돌아간다. 분야와 또는 개인의 능력에 따라서 어떤 일에 익숙해지고, 쉽게 느껴지는 속도는 다를 것이다.

한 가지 다행인 것은, 정부 과제라는 분야가 이러한 부분에서 경험에 매우 관대하다는 것이다.

실제로 해보면 그리 어렵지 않다. 귀찮다고 생각한 일들은 큰 보상에 비한다면 아무것도 아닐 것이다.

아, 그 120억을 받았다던 부산의 그 기업. 나중에 들은 말로는 120억이 아니라 2년간 몇 개의 과제를 통해 약 15억 정도를 지원받았다고 한다. 대체 그 때는 어떻게 말이 와전되서 120억이 되었는지는 여전히 의문이라고 한다.