기업부설연구소는 정부과제를 위해서뿐 아니라, 기업의 자체 연구개발 역량을 높이기 위해서도 필요하다.

현실은 대부분의 기업들이 세제혜택을 위해서 설립하고는 한다.

https://unwrittenpage.com/national_project/projectetc/458/

이와 같이 제대로 된 연구활동을 하고 있지 않은 기업이라면 기업부설연구소 현지 확인이 올 경우 문제가 발생할 여지가 많다.

그리고 제대로 된 연구활동을 하는 기업이라도 규정을 잘 모르거나, 혹은 다른 이유로 문제가 되기도 한다.

기업부설연구소의 현지 확인은 ‘현지 실사’라는 단어로 말하는 사람도 많다.

말 그대로 기업부설연구소가 설치된 현지로 담당자가 방문하여 실사를 진행하는 것을 의미한다.

여기서 ‘연구소 실사’는 실제로 연구활동이 진행되는지 규정을 잘 지키고 있는지를 조사하거나 검사한다는 뜻이다.

재미있는 것은 현지 확인에 대해서 규정이 있기는 하지만, 이를 해석하는 게 조사자 개인의 의견에 따라 달라지는 경우가 있다는 것이다.

그렇기 때문에 같은 문에 대해서 어떤 조사자는 괜찮다고 넘어가기도 하고, 어떤 조사자는 문제로 지적한다는 것이다.

몇 가지 예를 정리하니, 기업부설연구소를 운영하고 있다면 실사에 대비해서 주의해보자.

참고로 정리된 내용은 필자의 경험도 있고, 우리 기업들에서 당한(?) 내용들도 있다.

1. 기업부설연구소 현지 확인 주의할 점 – 물적 요건

기업부설연구소의 인적/물적 요건은 기업부설연구소 신고관리 사이트에 잘 정리되어 있다.

https://www.rnd.or.kr/user/newly/requirements.do

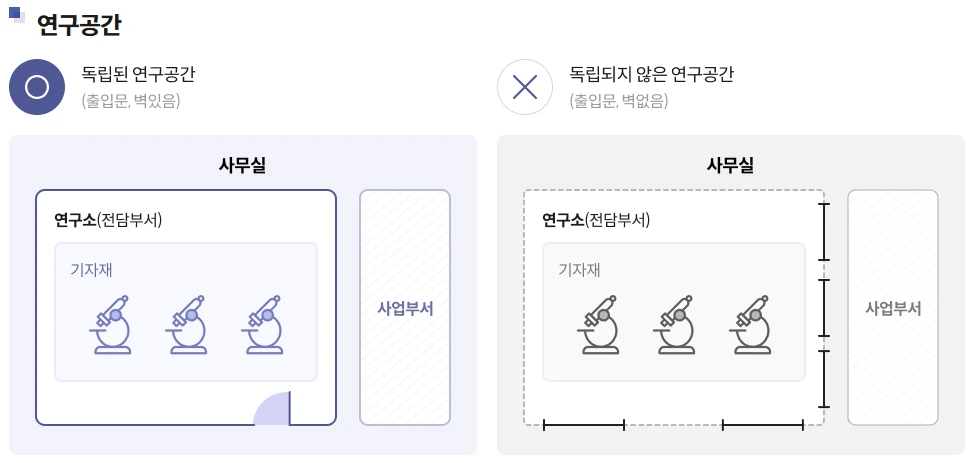

물적 요건은 그림과 함께 다양한 규정을 신고자가 보기 좋게 정리해 놓았는데, 주된 주제라면 타 부서와 ‘독립된 공간’을 만들어야 한다는 것이다.

다만 이 페이지에 정리되지 않은 내용인데도 지적을 하는 사례가 몇 있다.

1) 낮은 파티션으로 공간을 구분한 경우

규정상, 문으로 구분된 별도의 공간을 만들 상황이 되지 않을 경우에 다음 조건에 따라 파티션 등으로 연구소를 구분할 수 있다.

‘연구소/전담부서가 면적 50㎡ 이하인 경우 연구공간을 별도의 출입문을 갖추지 않고 다른 부서와 칸막이 등으로 구분하여 운영할 수 있음‘

여기에 파티션의 높이 등에 대한 규정은 찾을 수 없지만, 일부 조사자의 경우 낮은 파티션으로는 공간이 독립되지 않는다며 이를 지적하기도 한다.

어쩔 수 없이 파티션을 새로 구입해 변경한 기업도 있었다.

2) 연구소 내에 공석이 있는 경우

어느정도 규모의 연구소를 운영하는 경우 연구원의 입/퇴사로 인해 공석이 발생하는 경우가 있다.

한 조사자는 공석에 의자가 있다는 이유로 지적하기도 했다.

의자가 있으면 연구원이 아닌 사람이 들어와서 근무할 수도 있다는 게 그 이유였다.

이와 같은 지적을 받은 이후, 의자를 치우고 빈 책상에 짐을 올려 짐을 올려놓는 테이블로 도면을 변경했었다.

2. 기업부설연구소 실사 주의할 점 – 인적 요건

인적 요건 역시 동일 페이지에 잘 정리되어 있다.

다만 이상한 부분에 대해서 지적하는 경우도 여럿 있었다.

1) 명함에 ‘기업부설연구소’라는 단어가 빠져있다.

조사자가 연구원의 명함을 보는 것은 연구소 소속이 맞는지, 다른 업무를 겸임하는 것이 아닌지를 확인하는 보조지표로 사용한다고 알고 있다.

한 조사자는 명함에 ‘기업부설연구소’라는 단어가 없거나, ‘R&D’라거나 ‘연구부서’ 등의 단어만 있었다고 지적을 했다.

하지만, 단순히 ‘연구소’라는 단어가 빠져있다고 연구소가 해당 업무를 하지 않는다고 판단하는 것은 너무 이상했다.

연구자료와 연구노트, 인사발령 문서가 있음에도 말이다.

결국 모든 연구원의 명함에 해당 문구를 넣어 다시 발급할 수 밖에 없었다.

2) 연구원의 명함(팀명) 혹은 업무내용을 조사자가 자의적으로 판단한다.

예를 들어 연구원의 명함에 ‘선행 제조팀’이라는 팀명이 있었다.

조사자는 명함에 ‘제조’라는 단어가 들어가 있다며, 해당 연구원이 전담연구원이 아닌 생산과 겸하는 겸임 업무를 하고 있다고 판단한 것이다.

하지만 이는 조사자가 규정을 자의적으로 판단하고, 실정을 모르는 것이다.

연구소의 규모가 커지면, 1차 연구와 설계를 거친 제품의 시제품을 만들고 자체 피드백을 바탕으로 2차 연구를 지속할 수 있는 것이다.

시제품을 제작하는 업무를 굳이 설계자가 하거나, 혹은 생산팀에 맡길 필요는 없다.

선행 제조팀의 연구소 합류로 인해, 연구원들이 자체적으로 설계 완성도를 높일 수도 있다는 것이다.

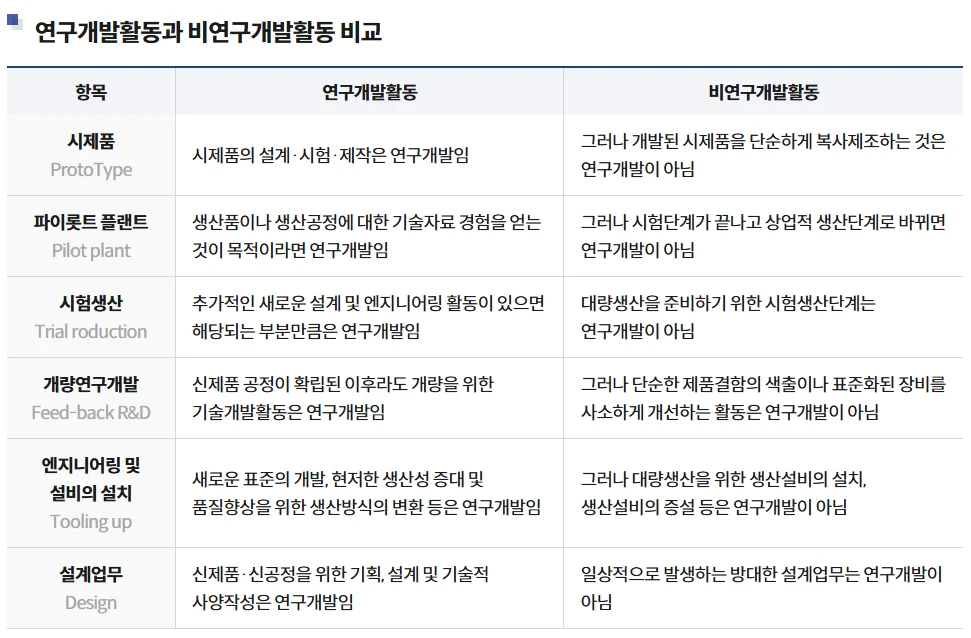

또한 규정 자체에도 시험생산 파트는 연구개발활동으로 인정하고 있기도 했다.

하지만 지적사항을 받은 이상, 결국 해당 인원을 연구소에서 제외할 수 밖에 없었다.

3) 기업부설연구소 내 기자재가 하나도 없다는 것을 지적하기도 한다.

이는 업무의 특성상 대규모 생산이 필요한 부분을 연구하거나 타 파트와의 협력이 요구되는 연구라면 당연한 일이다.

외부 인원이 자유롭게 연구소 안을 들어오는 것은 규정상 문제가 될 뿐더러, 연구소 안에 대규모 생산 제품을 늘어놓을 수는 없기 때문이다.

그것을 알고 있음에도 기자재가 없는데 무슨 연구를 하느냐며 억지를 부리는 일이 있었다.

결국 합의를 통해 억지로 몇 가지 기자재를 연구소 안에 자리를 만들어 넣기도 했다.

조사자들이 이와 같은 사실들과 현실들을 정말 모를까?

만약 정말 현장에 대해 모르고, 일부분만 보고 실사를 한다면 그건 그들을 선임한 관리 기관의 문제일 것이다.

하지만 개인적으로 왜 이런 일들이 벌어지는지는 명확히 알고 있다.

말이 조사자들이지, 이들이 원하는 것은 따로 있는 경우가 많다.

사실 실제로는 정말 열심히 하시고, 조언을 주는 조사자들이 대부분이다.

하지만 경험상 이와 같이 억지를 부리는 조사자들이 여러 차례 강조하고 내뱉는 말이 있다.

“내게 컨설팅을 받았으면 이렇게 하지는 않았을 텐데.”

“내가 컨설팅한 기업들은 다 문제없이 지나갔는데.”

그렇다 이들은 별도로 컨설팅을 받아 돈을 벌자는 것이다.

그들의 속을 알면서도 을의 입장인 기업 입장에서는 굽힐 수 밖에 없기는 하다.

결국 기업 입장에서는 빌미를 주지 않으려 노력할 수 밖에 없다.

기업부설연구소의 담당자 분들은 이와 같은 억지 주장까지도 고려해서 연구소 관리를 하기를 추천한다.

물론 여력이 된다는 전제 하에 추천이다.

정말 말도 안되는 지적으로 더 많은 시간을 낭비할 수도 있으니 말이다.

본문 내용을 포함하여, 궁금하거나 또는 상담이 필요한 부분이 있으면 아래 연락처로 문의 바랍니다.

궁금한 내용이나 상담받으실 내용을 미리 아래 메일로 미리 보내주시면 정리하여 연락드리겠습니다.

Office. 02-2135-4046

E-mail. jycho@ibaronlabs.com

Home. https://www.ibaronlabs.com